About 医療経営支援事務所について

医療・介護専門の経営支援やシステム支援による総合力でクライアントの事業課題を必ず解決します!

クライアントの事業課題に対して必要な支援を提供し、理想の経営が実現できるよう経験豊富なスタッフが責任もって支援します。

開業や経営で困っていることがありましたら、お気軽にご相談ください。

News 最新情報

最新情報

-

- 2026.02.24 お知らせ

- マイナビ様の「メディカルサポネット」にて弊社代表の連載が開始されました

-

- 2026.01.08 お知らせ

- 医療介護経営セミナー開催情報【講師:MMオフィス工藤高先生】

-

- 2026.01.05 お知らせ

- 2026年 年頭のご挨拶

-

- 2025.08.15 お知らせ

- 医療介護経営セミナー開催情報【講師:士別市立病院 長島仁先生】

スタッフブログ

-

- 2026.01.22 代表ブログ

- 令和8年度改定を見据えた物価対応について

-

- 2026.01.22 代表ブログ

- 医療扶助オンライン資格確認等導入助成金の申請期限延長について

-

- 2026.01.22 代表ブログ

- 令和8年度改定に向けた「賃上げ」議論について

-

- 2026.01.12 代表ブログ

- 令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)について

Services 事業内容

全国での活動実績を一部掲載しています。

※【民間・公立・公的】【執筆・講演】のいずれかをクリックしたら表示が変わります。

- 所在地

- 施設

- 内容

- 熊本県

- クリニック

- 開業支援

- 熊本県

- クリニック

- 経営支援

- 神奈川県

- クリニック

- 経営支援

- 東京都

- クリニック

- M&A

- 東京都

- 健診事業

- M&A

- 埼玉県

- クリニック

- M&A

- 福岡県

- クリニック(10床規模)

- 経営支援

- 熊本県

- クリニック

- 経営支援

- 熊本県

- クリニック

- 建替え・移転支援

- 熊本県

- クリニック

- M&A

- 熊本県

- クリニック(10床規模)

- 経営支援

- 熊本県

- クリニック

- 開業支援

- 熊本県

- クリニック

- 開業支援

- 熊本県

- クリニック

- 開業支援

- 熊本県

- クリニック

- 事業承継支援

- 北海道

- 病院(100床規模)

- 経営支援

- 熊本県

- 病院(100床規模)

- 経営支援

- 福島県

- 病院(200床規模)

- 建替え支援・経営支援

- 鹿児島県

- 病院(200床規模)

- 経営支援

- 熊本県

- 病院(100床規模)

- 経営支援

- 青森県

- 病院(400床規模)

- 経営支援

- 北海道

- 病院(100床規模)

- 経営支援

- 東京都

- 病院(100床規模)

- 経営支援

- 石川県

- 病院(100床規模)

- 経営支援

- 北海道

- 病院(100床規模)

- 病床転換支援

- 熊本県

- 病院(100床規模)

- 病床転換支援

- 福島県

- 病院(50床規模)

- 経営支援

- 大阪府

- 通所リハ、ショートステイ

- 経営支援

- 熊本県

- 通所リハ

- 開業支援

- 熊本県

- 訪問看護事業所

- 開業支援

- 大阪府

- 居宅介護支援事業所

- 経営支援

- 熊本県

- 訪問介護事業所

- 開業支援

- 熊本県

- ナーシングホーム

- 開業支援

- 埼玉県

- 有料老人ホーム

- 開業支援

- 鹿児島県

- 有料老人ホーム

- 開業支援

- 熊本県

- 老健

- M&A

- 熊本県

- 調剤薬局

- 経営支援

- 熊本県

- 在宅配食サービス

- 開業支援

- 熊本県

- クリニック

- Google口コミ対策システム

- 熊本県

- クリニック

- Google口コミ対策システム

- 熊本県

- クリニック

- Google口コミ対策システム

- 熊本県

- クリニック

- Google口コミ対策システム

- 熊本県

- 病院

- ホームぺージ制作

- 熊本県

- クリニック

- ホームぺージ制作

- 熊本県

- クリニック

- ホームぺージ制作

- 熊本県

- クリニック

- ホームぺージ制作

- 熊本県

- クリニック

- ホームぺージ制作

- 熊本県

- 訪問看護事業所

- 開業支援

- 熊本県

- クリニック

- 開業支援

- 熊本県

- クリニック

- 開業支援

- 熊本県

- クリニック

- 事業承継支援

- 京都府

- 老健

- 介護医療院転換支援

- 熊本県

- 歯科医院

- ホームぺージ制作

- 熊本県

- 訪問看護事業所

- ホームぺージ制作

- 掲載先など

- 月刊 医療経営士(日本医療企画)

- 栄養経営エキスパート(日本医療企画)

- 医療介護CBニュース(CBホールディングス)

- 看護のチカラ(産労総合研究所)

- 日本慢性期医療協会誌(日本慢性期医療協会)

- 国際モダンホスピタルショー

- 日本医療マネジメント学会

- 病院の働き方改革セミナー

Customer's voiceお客様の声

-

東京都 Aクリニック 院長【口コミ対策システム】

口コミ対策システムの導入当初は受付から患者様にアンケートの案内をしていたのですが、なかなかアンケートに協力してもらえず、「本当に効果があるのか…」と感じていました。

せっかくシステムを導入したので、とりあえず3ヶ月やってダメなら解約しようと決めて運用を見直すことになり、リハビリで通院されている方にはリハスタッフから、再診患者には院長もしくは看護師からを徹底し、普段患者と接点のあるスタッフから案内する流れに変更しました。

運用を変更してからは順調で、アンケートの回答数は2ヶ月で150件、良い口コミは20件以上がGoogle口コミに反映されています。アンケート回答数に対して、良い口コミの件数が少ないのは、受付の接遇レベルが低いと感じる方が多いようで、、、(汗)

今後は良い口コミの割合を増やすことをクリニック全体の目標としています。

システムを導入する前の悪い口コミを見て委縮しながら受診する患者がいるようですが、受診してみるとそうでもない、むしろいいクリニックだったと口コミに書いてくださる患者も増えたので、口コミ欄に対するストレスが緩和されました。

うまく機能していない時期もありましたが、今は患者の満足度向上と院内のチーム力向上を同時に実現できる手段だと実感しています。導入して本当によかったです。

-

みうら脳神経クリニック様

開業しようと決めた時、最初にコンサルタントを探すことからはじめました。

色々な方とお会いしましたが、最も自分達の側に立ってフェアな立場で進めていただけると感じお願いしました。

実際に医療機器の見積もりをはじめ、さまざまなことに相見積もりをしっかりとっていただき、交渉もできたので、納得の行く選択ができ、開院することができました。

また、自分がクリニックでやりたいこと、導入したいことについても否定ではなく、それが実現できる形を一緒に考えていただけることも心強かったです。

おかげさまで開業後は日々、充実した診療を患者様に提供できていると実感できております。

開業後も今後の経営戦略や不安な点もフォローいただけており、これからも一緒にクリニックについて考えてくれるパートナーとしてよろしくお願いします。

-

わかばクリニック様

当院は、開業支援と経営支援をお願いしました。

開業支援では、ナーシングホーム、施設向けの訪問看護・訪問介護ステーション、在宅配食サービスの開業、

クリニック・訪問看護ステーション移転の支援をお願いしました。

開業に向けてプロジェクトマネジメントだけでなく、各事業所で必要な書類の作成や業者との交渉や調整、資金調達目的で事業計画の作成、ホームページや営業資料の原稿作成、医療機関への営業、スタッフ採用など幅広く支援してもらいました。

開業前の支援で特に不満はなく、開業後の運営も支援してもらっています。

経営支援では、クリニックの経営支援をお願いしています。

診療報酬や介護報酬改定の動向や新しい情報を踏まえて経営戦略を立案してもらったり、

統計学的なデータに基づいたコスト見直し、保険診療や自費診療における集患対策強化などで助かっています。

他にも、当院の経営課題を共有した際には遅くても翌日までに解決策を提示してくれるので安心感があります。

今後は経営改善以外にも現場に入り込んでもらって、業務改善をお願いしたいと考えています。

今後もよろしくお願いします。

SNS

-

病院(200床以上)の集患支援事例

200床を超えるC病院は、看護部や医事課だけでなくスタッフ全体の意識が非常に高い病院ですが、病床稼働率が80%前半で伸び悩み空床対策が課題となっていました。

C病院は救急搬送の受入件数も年間1800件ほどあり、救急受入依頼のお断り件数は0件に近い状態で稼働していましたが、車で40分ほどの距離にある同規模のライバル病院の影響が大きく、患者が増えない要因となっていました。

ライバル病院も意識が非常に高く救急搬送なども積極的に受け入れていたので、C病院とライバル病院の間に住んでいる患者様はどっちでも選べる非常に良い環境でした。

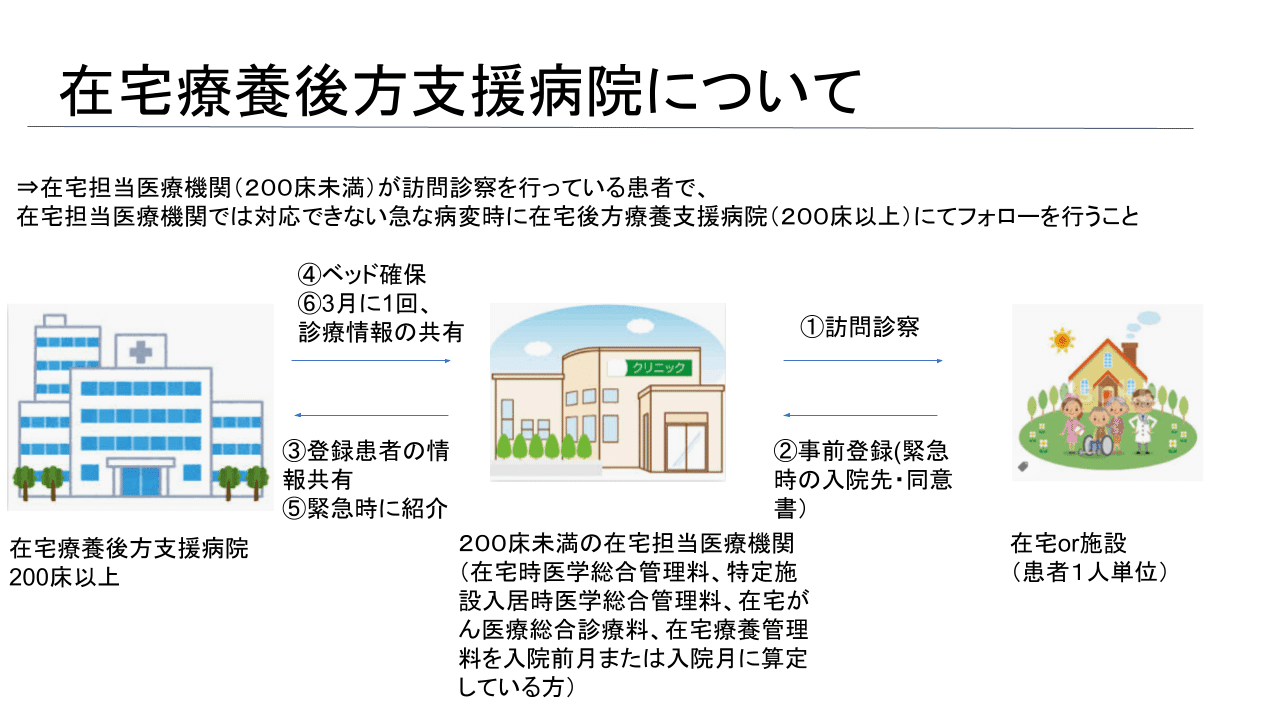

このような環境でも病床稼働率を上げる方法として、C病院では在宅療養後方支援病院を取り組むことになりました。在宅療養後方支援病院とは、200床未満の在宅を担当している医療機関が訪問診察を行っている患者の急変時にC病院のような200床以上の病院が入院治療を行う制度です。

主な施設基準は、

・許可病床数が200床以上。

・在宅を提供する医療機関に24時間連絡を受ける担当者や部署、連絡先を文書で提供。

・訪問診察を受けている患者が緊急時に当院に入院を希望する場合で、当院の受け入れ体制について説明。

・当院で、緊急時の入院を希望されている患者の病床を常に確保。もし、満床により受け入れできない場合は、他に入院可能な病院を探す。

・連携医療機関との間で、3月に1回以上患者の診療情報の交換が必須などの施設基準があります。

続きをみる -

医療療養病棟の集患支援事例

療養病棟入院基本料2を届出しているB病院では、入院患者における医療区分2・3割合で50%以上の実績が必要ですが、医療区分1の患者が多く入院していたので医療区分2・3の割合が50%前半のギリギリで稼働していました。療養病棟入院基本料は疾患や状態、処置の内容などにより医療区分2・3に該当する患者を受け入れる特徴があるので、処置の喀痰吸引の回数などで医療区分2・3に該当している場合は、入院期間中に医療区分1に下がるリスクがあります。このような特徴を踏まえて療養病棟では医療区分2・3割合の実績をクリアする為の患者を集める必要があり、B病院では法人内の急性期病院からの患者受け入れメインで対応していました。

続きをみる -

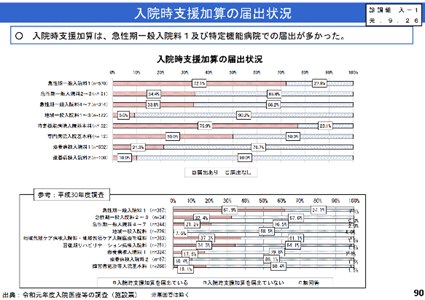

病床管理支援事例(入院時支援加算の活用)

一般病棟入院基本料を届出しているA病院では、看護部だけでなく病院全体での在院日数の管理に対する意識が低かったことで、入院期間Ⅱ越えの患者が増えてしまい、収入が伸び悩んでいました。DPC病院では、入院期間により1日当たりの入院単価が変わってしまうため、DPC制度に則った在院日数の管理を行うことが重要です。在院日数については、診療報酬改定の度に短縮傾向であり、平成30年診療報酬改定では入院時支援加算が新設されています。入院時支援加算は入院前から外来で患者情報や服薬中の薬剤の確認などを行い、円滑な退院支援で在院日数の短縮に繋げることが目的で新設され、入退院支援加算に上乗せ算定できる加算です。少し古い調査結果になりますが、令和元年度入院医療等の調査で入院時支援加算の届出状況を確認すると、急性期一般入院料1を届出しているn数570施設のうち、72.1%が届出している調査結果があります。届出していない残りの病院は、入院時支援加算を届出できない産科病院も入っているため、積極的に届出している病院が多いと推測できますが、A病院は入院時支援加算には全く取り組んでいませんでした。

※中医協総-1 元.11.29 入院医療(その3)より引用

続きをみる -

医業収益の約2%を超える未収金は即適正化を!

皆さんの自院の未収金額は適正でしょうか?

未収金は、病床機能や規模・地域性関係なく、多くの病院で抱えている課題ではないかと推察できます。

本稿では、医療業界の未収金の実態に触れながら、未収金対策についてご紹介します。少し古いデータですが、医療機関の未収金は平成17年に実施された四病院団体協議会の調査により、協議会に加入する病院の約3,270病院における累積未収金額が1年間で約219憶円、3年間で約426憶円になることが指摘されました。

公立病院の未収金は平均約1,322万円で民間病院の平均約249万円を大きく上回っていると報告されました。

これらのデータでも示されているように、多くの病院で未収金問題は経営上、切り離せない問題となっています。

とくに高齢化率の高い地域は経済的困窮者が比較的多く、未収金額が増加傾向なので、最終的に損金処理になるケースが多いです。

自院の未収金額が医業収益の2%を超える場合は、損金処理のリスクも上がるので、定期的な見直しが必要でしょう。

回収方法を見直す場合は、規模により選択肢が変わってきます。

中小病院ではコストもマンパワーも限られているので、自院スタッフの対応が中心になりますが、病床数が200床以上になると弁護士やサービサーを活用したり、外部業者を活用するケースが増えています。

規模関係なくコストをかけない方法としては、「未収金対策委員会」「未収金対策WG(ワーキンググループ)」などを発足し、多職種チームで定期的に未納者情報の共有や連携強化で未収金の回収に繋げる方法も有効です。

続きをみる -

在宅療養後方支援病院の支援事例紹介(200床以上病院向け)

在宅療養後方支援病院とは、在宅医療を提供している医療機関と連携し、患者の急変時に在宅療養後方支援病院が24時間体制で入院受入を行う仕組みです。この場合、患者から入院希望を受け付け、事前に同意して頂く必要があります。連携先は、200床未満で在宅時医学総合管理料などを算定している医療機関が対象になります。具体的な連携イメージは下記スライドの通りです。

続きをみる -

外来感染対策向上加算について(クリニック向け)

今回は、診療報酬に関する投稿です。

令和4年の診療報酬改定ではクリニック向けに外来感染対策向上加算が新設されました。病院に比べると点数は高くない6点ですが、連携加算やサーベイランス強化加算を合わせると患者1人につき月1回10点の算定が可能です。

続きをみる -

介護医療院への転換支援事例

今回は、介護療養病床20床を介護医療院に転換した事例のご紹介です。

介護療養病床から介護医療院に転換する際に発生した主な調整業務は添付資料の通りです。添付資料内のプロジェクト進捗管理シートは、各業務の進捗状況やボトルネック、対応時期などを可視化し、関係部署と情報共有しながら推進できるよう作成しております。実際に、今回の転換支援でも進捗管理シートを活用し、無事に開設できました。もし、進捗管理シートを活用される場合は、すべてご自身の責任においてご利用ください。

続きをみる

Q&A よくある質問

- 収入が下がっていて経営が厳しい。でも何から始めていいか分からない

- 患者が減っているが、集患の方法が分からない

- 職員を採用できない、採用できてもすぐに退職してしまう

- 事務長の業務をサポートしてほしい

- 適時調査や保健所検査などの外部監査対策をしたい

上記以外にも医療機関によって

抱えている課題は異なります。

ご相談は無料なので、

お気軽にお問い合わせください。